コラム バックナンバー

第9回 (2015.09.15)

〜最後の海軍兵学校生徒の思い出 〜

その時私は山口県防府市の海軍兵学校防府分校の校庭に整列していた。昭和20年8月15日炎天下の正午であった。

嘗てない天皇陛下じきじきの放送があるというので、緊張していた。しかし拡声機から聞こえるお声は雑音がひどく、

ほとんど聞き取ること能わず、内容のわからぬまま終了してしまった。一緒に拝聴していた教官や同僚と確かめ合ったが

分からない。多分ソ連への宣戦布告と国民への激励ではないかとの推察もあった。午後の授業が進んでいくうちに

、教官が悲痛な趣で「日本は負けたんだ」と正確な情報を伝えた。これが終戦の「玉音放送」であった。

この日をさかのぼること約1か月前に戦局も次第に厳しくなり、長崎県佐世保近くの針尾島(現ハウステンボス)に

集結していた我々78期生は本土の防府に移転していた。しかしこの地でも日夜空襲に見舞われ、防空壕への退避も多く

なり、とうとう終戦1週間前の8月8日の昼間、焼夷弾爆撃によって生徒館を消失していた。あまり詳しい情報では

なかったが広島、長崎へは「新型爆弾」の投下があり被害が大きいとも教えられて、厳しい環境をひしひしと感じて

いたが、まさかこんなに早く敗戦とは信じられなかった。

15日の夜は当然のことながら空襲警報はなく、みんなぐっすり眠れた。本土決戦も辞さずと、頑張ってきたのだが、

7月下旬からは赤痢の発病者もあり、みんな疲労が増していただけに、久しぶりに熟睡できてほっとしていた。

翌日からはほとんど正規の教科授業は中止され、空襲焼け跡の整理と帰休復員の準備作業が行われた。辛うじて戦災

を免れた衣服類や計算尺などの文具、非常食などを、毛布で自製したリュックに収め、8月23日には三田尻駅から

無蓋車に乗って帰郷の途に就いた。広島は真っ暗闇だった。

東山トンネルでは無蓋車のため石炭の煙で悩まされたが、名古屋から乗り換えた中央線は有蓋車となり助かった。

25日昼過ぎ無事長野県岡谷市の我が家に復員した。「ただいまぁ」と大声で玄関を入ると、びっくりして茫然と

していた母が、しばらくして抱きついてきた。5か月振りの再会であった。

ここが私の「戦後の原点」である。今年はあれから70年。テレビや新聞雑誌で特集が組まれ、また国会では安全保障

法案の審議も行われている。「もう戦争はこりごりだ」とすべての日本人が思っていると思う。しかし敗れはしたが

日本国として嘗てない異常な時期での僅か5か月間の兵学校生活は、貴重な体験で、決して忘れることができない。

原点以前のことではあるが、最後の海軍生徒としての思い出を、その後の人生で役に立ったと思われる教育面の

いくつかを中心に振り返ってみたい。

昭和19年6月、海軍は従来より採用を1年繰り上げて旧制中学2学年終了見込みで志願できる予科制度を新設して

募集した。それに応じたもの7万3千人。書類選考後12月には約8千人が数回に分れて江田島本校に出頭し、3日間で

筆記試験、面接、身体検査を受けた。

戦時下の教育では「国家のために滅私奉公」することは当然のことと教えられてきたから、なんの疑いもなく、受験資格

が与えられた中学3年生の夏に志願した。私は長男で家に残るのは妹一人であったが、両親は反対もできない世相で

あった。海軍を選んだのは、開戦以来の赫赫たる海軍の戦果に感動していたことと、18年には山本五十六元帥の国葬も

あり、また海兵に進んだ優秀な先輩方が短剣を下げた恰好よい姿で帰省して勧誘されたからであった。今改めて振り

返ってみると、教育理念とマスコミを巻き込んでの世論作りの恐ろしさを感ずるところでもある。

翌昭和20年2月1日、合格通知電報に続いて入校心得が到着。合格者は3月30日までに本土はもとより満州、朝鮮、

台湾等の外地からも、針尾海兵団内に新設された海軍兵学校針尾分校に集合、最終的な精密身体検査を受けた。4月3日

の入校式で晴れて兵学校生徒に任じられた15歳から17歳の少年は4032名であった。これがわが同期の78期生徒

である。

予科制度の創設は、戦時下の中等学校教育が勤労動員などによって、十分な基礎教育が行われず、学力が低下しており、

近代兵器を扱う海軍軍人には科学技術の素養が不可欠であることから、本校に入る前に基礎学力の習得が必要であり、

合わせて体位の向上、訓育の強化を目的としていた。そのための教官は、実戦を経験した兵学校、機関学校出身のいわゆ

るプロパーの教官のみならず、海軍内の予備学生出身、あるいは技術見習尉官の中から高等師範などの教育課程を習得

している方々が教官として着任していた。

授業は数学、物象(物理、化学)と英語をメインに国語、地歴、修身などが加えられた。特に英語は所謂オーラルメ

ソッドで、授業時間中日本語厳禁で進められ、当初は大変面食らったものであったが、敵性語反対の時流に逆らって、

世界に通用する伝統ある海軍の英語教育が貫かれていた。当時すでに戦艦大和は撃沈され、沖縄戦は全滅して極めて

厳しい状態にあったが、各教官はこれらのことは一切口にせず、ただ一筋に我々の基礎教育に専念された。これに応えて

我々生徒も懸命に学んだ。これらの普通学の受講は終戦復員後の進路として理系を選ぶきっかけとなり、その後の受験

活動などに大いに役立つところとなった。

訓練では体操、水泳、剣道、陸戦、モールス信号などが行われたが、特に体操ではデンマーク体操を導入した「海軍体操」

の創始者である堀内豊秋大佐が指導教官になられた。毎朝起床後15分の「朝の体操」のほか、授業でも率先垂範の指導で

あった。徒手体操では手足左右ちぐはぐな巧緻性が求められる体操のいろいろな組合せをやらされて苦労したことが

、一番印象に残っている。マットでは個人別に手順を踏んだ丁寧な指導で、生徒の大部分が「空中転回」が出来るように

なり、体位向上とともに「なせばなる」の自信につながった。

訓練では体操、水泳、剣道、陸戦、モールス信号などが行われたが、特に体操ではデンマーク体操を導入した「海軍体操」

の創始者である堀内豊秋大佐が指導教官になられた。毎朝起床後15分の「朝の体操」のほか、授業でも率先垂範の指導で

あった。徒手体操では手足左右ちぐはぐな巧緻性が求められる体操のいろいろな組合せをやらされて苦労したことが

、一番印象に残っている。マットでは個人別に手順を踏んだ丁寧な指導で、生徒の大部分が「空中転回」が出来るように

なり、体位向上とともに「なせばなる」の自信につながった。

私はその時習った「海軍体操」の郷愁に駆られて、その元祖であるデンマーク体操の愛好家クラブの「アンセル」を同期

同分隊の川久保昇君に紹介してもらい、73歳で入会してはや13年になる。また菊池昭一郎先生の主宰する「楽しいデ

ンマーク体操」の教室にも通って週一回の体操を続けて11年になった。残念ながら齢を重ねるとともに、覚えも動きも

衰えを自覚しているが、包容力が大きく、抜群の指導力の先生方のお蔭で、デンマーク本国での体操大会に3回も参加でき

、毎年の国内での発表会にもチームの一員として参加させていただき、健康維持とともに大いに楽しんでいる。

なお菊池先生が「海軍兵学校78期生とデンマーク体操」と題して当ホームページのコラムNo.7に詳しく記述されている

ので、ご参照頂きたい。

78期が他の先輩期と違う点は、予科生徒だけが生活を共にする単一クラスで、本校のような上級生がいないことで

あった、4032名が48名ずつに分かれ「分隊」を形成し、そこに普通学を教える教官が一人ずつ分隊付教官として

配属された。12分隊が「部」を形成し、7部に分かれて全体が構成されていた。各部には部監事(大佐)と部付監事兼

分隊監事(大尉)が配属されていた。

私は7部の10分隊である「710(ナナヒトマル)分隊」に配属されていた。分隊付教官は帯金芳一技術見習尉官

(のちに少尉任官)で物理学校(現東京理科大学)出身の数学の教官であった。針尾に到着後から直ちにご指導を受けたが

、その時まったく思いがけないことを内示された。分隊伍長の選任内示である。本校では1号から3号までいる分隊の伍長

は1号から選任されるが、78期では単一クラスであり、どうやら入学試験の結果から選任されたようであった。

私の出身中学である長野県立諏訪中学校からは78期に13名が入り、その中には中学時代に級長を務めていた者が2名

いたが、伍長には選任されず、副級長すらやったことのない私が伍長に選ばれるとは、一体どういうことかと、まったく

当惑した。元来引っ込み思案で、リーダーシップに欠けていたので、その重責を果たせるかどうか心配した。率直に帯金

教官に中学で「長」の経験の全くない私に務まるかどうかを質問した。教官は伍長の役割について「教官と分隊員間の

必要な伝達」が主体であることを示し、それほど気張らないでも出来ることだからやれという。ただし、心得として

「常に大きな声を出せ」と指導され、ご自身が海軍に入って、大声を出すことに懸命な努力した話をされた。かくして

4月3日の入校式で正式に伍長に任命された84人の中の一人となった。声を出す訓練は毎夜の自習時間休憩中に海に

向かって行う号令調整と、校庭で4千人が円陣を組んで行進しながら行う軍歌演習があった。故郷と違って山がなく周りは

海なので、いくら大きな声を出してもこだまは返ってこなかった。

課業が進むに連れて、毎朝の課業整列の前の定時点検の報告で、「声が小さい!!」との井上誠一分隊監事の叱正も次第に

減ってきて、5月に入った頃には「よろしい!」と褒められるようになった。やがて分隊監事の招集による7部での伍長

集合の回数が増えてきた。兵学校71期のばりばりの青年将校であり、ある時は全く伝達事項もないのに、ニコニコ顔で

実戦経験をお話しされたりして我々の興味をそそり、同時に教官ご自身のガス抜きの場のようでもあって、ますます親しみ

を感じた。

こうして少しずつではあるがリーダーシップ教育を受けて自信もついてきたと感じていたが、わが710分隊員には、

気配りの足りない、気の利かない伍長で、迷惑をかけたのではないかと危惧している。しかし、この経験は、復員して

中学に復学して以降、更には社会人となってからも大いに役立ったと、感謝しているところである。

海軍兵学校でのただ一回の運動会での騎馬戦は忘れることの出来ない思い出である。

5月27日の海軍記念日。その前夜、自習時間後、分隊監事の井上大尉は私達第7部約600名の生徒全員を生徒館横の

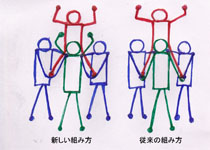

広場に集めて、明日の運動会での部対抗騎馬戦には「絶対勝たねばならぬ」と全員を鼓舞した後、先ず「馬の組み方」の

秘法を伝授された。騎馬戦のルールは「馬3人の上に騎手1人が乗って戦い相手の騎手を地上に落す」ことであり、

あとは蹴ろうが殴ろうが何をやってもよい事。そこで馬の先頭(中央)の者が両手を自由に使えるような組み方の工夫で

あった。

それは我々が小学校以来やってきた組み方と違い、後ろ(左右)の2人は両手で先頭者のそれぞれの側の肩を上下から

抱えるようにして指を組み合せ、騎手の足は外側の腕の部分で支える。こうして馬の先頭者の両手は自由となり、騎手の

両手と共に二倍の攻撃力を持つ事が出来る方法であった。この新型の組み方を生徒に実技させて伝授した後再び壇上に

立って、一騎一騎が勝手に行動するのではなく戦隊を組んで、大半の隊は右翼を集中攻撃したのち反転する戦法を示した。

それは我々が小学校以来やってきた組み方と違い、後ろ(左右)の2人は両手で先頭者のそれぞれの側の肩を上下から

抱えるようにして指を組み合せ、騎手の足は外側の腕の部分で支える。こうして馬の先頭者の両手は自由となり、騎手の

両手と共に二倍の攻撃力を持つ事が出来る方法であった。この新型の組み方を生徒に実技させて伝授した後再び壇上に

立って、一騎一騎が勝手に行動するのではなく戦隊を組んで、大半の隊は右翼を集中攻撃したのち反転する戦法を示した。

さていよいよ当日を迎え、メインイベントの騎馬戦となった。突撃ラッパが鳴った。昨夜の月下のお達示のとおり、

私は後ろ左の馬として必死に前馬の肩を組み手で支え駆け回った。意図した通りの圧勝であった。意気揚々と引き上げる

我々生徒を、凛々しいながらも童顔の笑顔で迎えられた23才の青年将校井上分隊監事の雄姿が未だに忘れられない。

社会に出てから、自らにも、また部下の皆さんにも言い続けてきた事は「他人のやらない事をやれ」である。騎馬戦の勝利の

記憶が忘れられないからである。

17時30分からの夕食を終え18時30分から20時まで自習時間。日中の授業と訓練の後の夕食で睡魔と闘いながら

復習主体の自習をした。途中15分の休憩には前述の海に向かっての「号令調整」で大声を出し、眠気も覚ました。自習の

終りを見計らって「自啓録」という手帳に日記をしたためた。

自習止め5分前の合図で机上を片付け姿勢を正し、当日の当番生徒が下に示す「五省」の各項目を唱えて問いかける。各生徒は

目を閉じてその問いに答えながら一日を自省自戒する。軍人勅諭五箇条のように「一つ軍人は・・・すべし」のような命令調

ではなく、「・・・なかりしか」と自らを顧みさせるところが海軍らしさだった。

一、至誠(しせい)に悖(もと)る勿(な)かりしか (真心に反する点はなかったか)

一、言行(げんこう)に恥(は)づる勿(な)かりしか (言行不一致な点はなかったか)

一、気力(きりょく)に缺(か)くる勿(な)かりしか (精神力は十分であったか)

一、努力(どりょく)に憾(うら)み勿(な)かりしか (十分に努力したか)

一、不精(ぶしょう)に亘(わた)る勿(な)かりしか (最後まで十分に取り組んだか)

日本を占領したアメリカ海軍の幹部が五省の精神に感銘を受け、英訳文をアナポリス海軍兵学校に掲示したり、日本国内でも、 海上自衛隊が日々の行動を自省する標語として用いたりしている。

私の机の上の壁にも戦後同期会が作成した栗田健男校長揮毫の五省の額を掲げ、座右の銘としている。 五省といえば、海軍OBも齢を重ねてきた段階で、ある兵学校先輩から下記のような新しい五省が提案されており、この歳に なると正にぴったりで、もって銘すべしと心しているこの頃である。

シルバーネービー 五省

一、 姿勢に曲がり勿かりしか

一、 言語に縺れ勿かりしか

一、 栄養に缺くる勿かりしか

一、 歩行に憾み勿かりしか

一、 頑固に亘る勿かりしか

戦後23年が経った昭和43年、有志の同期生たちが企画して4千人の同期生の消息を探り、それまでほとんど交流の

なかったサイレントネービーの期友たちが集まって78期会が結成された。みんなそれぞれの場所で日本の復興に努力して

いた仲間たちだった。以来毎年各地で期会の全国大会が開催されて、ますます強い絆が出来上がっていったが、老齢化とと

もに平成16年をもって全国規模の同期会を終了し、以後は地区ブロック単位から、最少単位の48人の分隊単位の親睦会に

移行して今日に至っている。集まる人数は減ったが当時辛かった思い出もみんな笑顔で語り合える素晴らしい仲間である。

戦後70年を機に、記憶に留めたいこと、後世に伝えておきたいことなどを思い出して纏めてみた。

海軍兵学校78期生とデンマーク体操 菊池昭一郎 デンマーク体操クラブアンセル・ホームページ